Présentation générale

Le cours d’économie a pour objectif de doter les étudiants de connaissances qui leur permettront de mieux saisir les enjeux économiques attachés au programme d'Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain (HGG).

Module 1 : L’analyse économique : démarche, grands courants et thèmes centraux

- Chapitre 1 : Introduction aux raisonnements et méthodes en économie

- I. Les modèles de l'analyse économique

- Phrase d'accroche : "[O]n peut dire que l'histoire économique est un sourd qui répond à des questions que nul économiste ne lui a jamais posées" (Paul Bairoch, paraphrasant Léon Tolstoï, en introduction de Mythes et Paradoxes de l'histoire économique)

- L'analyse économique est dominée par l'approche hypothético-déductive, autrement dit par des modèles théoriques relativement abstraits, et généralement mathématisés, constitués d'hypothèses conduisant à des conclusions incontestables d'un point de vue logique. De plus, ces modèles, qui sont par définition des représentations simplifiées du fonctionnement de l'économie, ont très souvent une double visée : universelle et prescriptive. Universelle au sens où les caractéristiques de fonctionnement de l'économie qui apparaissent dans le modèle sont censées être valables en tout temps et en tout lieu. Prescriptive au sens où un modèle est censé apporter des solutions précises aux problèmes économiques auxquels la société est confrontée (Quelles solutions face au chômage ? Quelles solutions face à l'inflation ? Comment accélérer la croissance économique ?, etc.) ; la demande sociale et politique adressée aux économistes pour apporter de telles solutions étant de fait particulièrement forte.

L'analyse historique, quant à elle, est le plus souvent inductive : l'historien (de l'économie) part des faits pour dégager ensuite des caractéristiques relativement générales du fonctionnement de l'économie. Ainsi, l'historien procède lui aussi, à partir d'une démarche différente, à une modélisation du fonctionnement de l'économie (ce qui peut amener, comme en économie, à des oppositions sur la manière dont fonctionne l'économie, c'est-à-dire à différentes visions du monde). L'universalité est cependant une exigence moins fréquente pour l'historien que pour l'économiste. Par exemple, une analyse historique de la crise de 1929 (Quelles sont ses causes ? Quelles politiques ont contribué à la sortie de crise ?, etc.) ne prétendra pas nécessairement pouvoir être mobilisée pour analyser la crise des années 1970. Dit autrement, une analyse historique aura une validité relative à un espace (pays, région...) et un temps donnés.

Malgré les différences de méthodes, la validité scientifique des deux discipline exige que l'analyse économique et l'analyse historique se rejoignent, c'est-à-dire aboutissent à des conclusions non contradictoires. Le travail d'un historien sera rejeté si son interprétation des faits, de la réalité (nécessairement complexe) s'avère incorrecte : c'est le travail de théorisation qui sera en cause (nous laissons de côté ici une autre source possible d'invalidité : un travail incorect de description "pure" des faits, c'est-à-dire de collecte de données, de mesure, etc.). En revanche, pour juger de la pertinence d'un modèle économique (supposé logiquement incontestable), il faut le confronter aux faits, le tester empiriquement.

- La science économique vue par Jean Tirole (Prix Nobel d'économie 2014) (vidéo 5:25)

- II. Le rapport aux faits

- Les faits constituent donc la "matière première" de l'historien. Pour l'économiste, les faits constituent la matière lui permettant de tester la validité empirique d'un modèle théorique préalablement construit. Ainsi que nous le dit Jean Tirole, l'économiste peut tester un modèle :

1)

en ayant recours aux données disponibles collectées dans l'environnement "naturel" des agents économiques. Dans la mesure où le modèle théorique prend souvent une forme mathématisée, les données qui intéressent l'économiste sont généralement des données quantitatives : pour le dire vite, il s'agit de vérifier si les équations d'un modèle sont en cohérence avec les statistiques disponibles. La plus grande difficulté de cette méthode traditionnelle est qu'il est relativement aisé de mettre en évidence statistiquement des corrélations (par exemple, on observe que la consommation des ménages tend à évoluer à peu près en phase et dans le même sens avec leur revenu disponible) mais qu'il est beaucoup plus difficile d'induire des données statistiques des causalités, lesquelles sont les composantes essentielles d'un modèle (par exemple, le modèle théorique va considérer que le revenu disponible est la cause, le déterminant du niveau de consommation). Or, l'observation d'une corrélation entre deux variables (consommation et revenu) peut être le fruit d'une causalité allant du revenu vers la consommation, de la causalité inverse (de la consommation vers le revenu), ou bien encore être la conséquence (éventuellement fortuite) de l'influence de la multitude de facteurs qui, dans l'environnement "naturel" (nécessairement complexe) des individus, agissent à la fois sur le revenu et sur la consommation.

2) en ayant recours à "l'économie expérimentale" qui, par définition, vise à étudier le comportement des agents économiques dans un environnement contrôlé. Le contrôle de l'environnement permet de résoudre la difficulté du passage des corrélations aux causalités puisqu'il permet à l'expérimentateur d'agir sur les seules causes dont il cherche à mesure les conséquences (tout en maintenant inchangées toutes les autres composantes de l'environnement). La forme "pure" d'étude expérimentale est l'expérience de laboratoire : les sujets de l'expérience doivent traiter divers problèmes économiques dans l'environnement parfaitement contrôlé (hermétique) que représente le laboratoire. La principale difficulté à laquelle se heurte cette méthode

est l'incertitude quant à la représentativité des comportements observés dans cet environnement que l'on peut craindre d'être artificiel : les comportements observés en laboratoire sont-ils ceux qu'adoptent les individus dans leur environnement naturel ? Le recours aux expériences dites "de terrain" (l'expérimentateur crée les conditions lui permettant de contrôler l'environnement tout en maintenant les individus dans leur environnement naturel) constitue une tentative de répondre à cette difficulté : en perdant un peu en qualité du contrôle de l'environnement, l'expérimentateur espère gagner en "validité externe" des données récoltées.

- Chapitre 2 : Éléments d'histoire de la pensée économique

- Support : la fresque d'histoire de la pensée économique du site citeco.fr

- Il est habituel de parler de précurseurs de la pensée économique à propos d'auteurs, souvent des philosophes (Aristote), ayant proposé quelques réflexions sur l'économie avant même que la discipline existe. Certains auteurs ont toutefois fait de la réflexion économique leur spécialité. C'est le cas des mercantilistes (courant hétérogène qui couvre une période très longue, allant du XVe au XVIIe siècles), connus principalement pour leur conception du commerce international comme un "jeu à somme nulle" : considérant un monde dans lequel la quantité de richesses disponibles est fixée (absence de croissance économique), les mercantilistes affirmaient que les échanges avec l'extérieur ne peuvent faire de gagnants sans que, simultanément, d'autres (pays) ne perdent lors de ces échanges. Les physiocrates (François Quesnay) forment l'autre courant précurseur de la pensée économique : considérant que l'agriculteur est le seul secteur réellement créateur de richesses, les physiocrates s'opposent aux mercantilistes quant aux effets de l'ouverture sur l'extérieur, faisant ainsi partie des premiers défenseurs du libre-échange.

- I. Des classiques aux néoclassiques

- La naissance de la pensée économique moderne se fait avec la publication, en 1776, de l'ouvrage d'Adam Smith Essai sur la Nature et les Causes de La Richesse des Nations. Fondateur de ce qui sera appelé le courant classique, Adam Smith pose les bases de la pensée économique libérale, tant sur le plan interne (l'intervention de l'Etat dans l'économie doit être limitée) que sur le plan externe (libre-échange). L'expression de Smith "la main invisible" deviendra ainsi le symbole d'une pensée considérant que l'efficacité économique (l'allocation optimale des ressource, dans un cadre statique, ou la croissance économique dans une perspective dynamique) repose sur la concurrence, et par conséquent sur le laisser-faire. Après Smith, les grandes figures ce courant classique seront, au début du XIXe siècle : David Ricardo, Robert Malthus et le Français Jean-Baptiste Say. A côté de la question de l'efficacité économique, à laquelle Ricardo contribuera notamment avec sa théorie de la croissance économique, Say va faire de l'équilibre économique (donc de l'analyse des crises) un autre thème central de la pensée économique. Sur cette question, la pensée classique va contribuer à affirmer que les mécanismes du marché et de la concurrence tendent à assurer l'équilibre de l'économie, donc que les crises n'existent pas ou, du moins, que le laisser-faire est la meilleure des solutions afin de garantir leur résorption.

- II. L’analyse keynésienne

- L'ouvrage majeur de John Maynard Keynes (1883-1946), La Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie (1936), marque la naissance d'un autre courant majeur de la pensée économique, dont la caractéristique centrale est le rejet de la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say. Contrairement à l'idée classique selon laquelle l'offre (globale) crée sa propre demande, Keynes considère qu'il est hautement probable que l'économie de marché produise des situations où l'insuffisance de la demande, au niveau macroéconomique, plonge l'économie dans une récession et du chômage.

La raison primordiale tient aux hypothèses faites par Keynes concernant le comportement d'investissement des entreprises (sachant que l'investissement et la consommation sont les deux composantes de la demande interne privée). Selon lui, l'investissement dépend du taux d'intérêt (l'incitation à investir est d'autant plus forte que le taux d'intérêt, représentant le coût de l'endettement, est faible) mais aussi, et surtout, de la demande anticipée (les entreprises n'investissent que si elles perçoivent des perspectives de débouchés favorables). Or, la décision d'investir étant prise, selon Keynes, dans un contexte d'incertitude concernant l'avenir, les anticipations ne peuvent s'appuyer sur des données objectives et, par conséquent, sont de nature inter-subjective et auto-réalisatrice. L'optimisme ou le pessimisme de l'entrepreneur relève d'un comportement instinctif influencé par les comportements des autres membres du groupe (un point commun avec les décisions des spéculateurs sur les marchés financiers). Ainsi que l'audio de la fresque le rappelle, Keynes utilise l'expression "esprits animaux" pour qualifier de tels anticipations et comportements. Dès lors que l'optimisme s'installe (pour des raisons essentiellement subjectives), les entrepreneurs augmentent leurs investissements et, ainsi, stimulent l'activité économique et l'emploi. Inversement lorsque c'est le pessimisme qui domine chez les entrepreneurs. L'activité économique et le chômage évoluent donc de manière imprévisible au gré des changements dans le "climat des affaires".

De plus, lorsque la confiance dans l'avenir s'affaiblit et plonge l'économie dans la récession, aucun mécanisme automatique ne garantit une sortie de crise et le retour à l'expansion. Dans un monde classique, un tel mécanisme est censé exister : il repose sur le rôle régulateur des prix. Dans la mesure où la récession s'accompagne d'une déflation, les classiques considèrent que cette baisse des prix doit relancer la consommation et ramener, automatiquement, l'économie à l'équilibre. Cependant, selon Keynes, d'une part, la déflation ne ramène pas la confiance des entrepreneurs dans l'avenir et, d'autre part, elle risque d'aggraver la crise dans la mesure où la baisse des salaires qui accompagne cette déflation renforce la dépression de la demande.

- Ainsi, le marché ne s'autorégule pas, ce qui nécessite la mise en oeuvre de politiques pour réguler la demande et éviter l'existence d'un chômage récurrent. Les politiques dont il s'agit sont les politiques dites conjoncturelles et consistent soit en des politiques monétaires soit en des politiques budgétaires. Les politiques monétaires, par leur influence sur les taux d'intérêt, peuvent relancer l'investissement, donc l'activité économique et l'emploi. Cependant, comme l'investissement dépend principalement du "climat des affaires", la baisse des taux d'intérêt (l'incitation à s'endetter pour investir) risque d'être peu efficace si les débouchés futurs perçus

par les entrepreneurs sont particulièrement limités. La politique budgétaire apparaît donc, selon Keynes, comme un moyen plus sûr d'influer sur la demande, donc sur l'activité économique. La politique budgétaire consiste à agir sur le solde budgétaire (recettes de l'Etat - dépenses de l'Etat). Une politique budgétaire de relance peut donc consister soit en une baisse des impôts soit en une hausse des dépenses publiques. Toutefois, la baisse des impôts étant susceptible d'être épargnée par les ménages (donc ne pas relancer la consommation), la hausse des dépenses publiques (la 3e composante de la demande interne, à côté de la consommation et de l'investissement privés) s'avère être la politique budgétaire de relance la plus efficace selon Keynes.

- Le keynésianisme, après Keynes, est constitué de deux sous-courants (cf. l'audio de la fresque) : les néo-keynésiens et les post-keynésiens. Les néo-keynésiens (Stiglitz ou Krugman pour les représentants des décennies récentes) vont intégrer l'analyse keynésienne, notamment le rejet de la loi de Say, au modèle néo-classique. Les post-keynésiens (Robinson par exemple) vont développer une version plus radicale de la pensée keynésienne, notamment en conservant au coeur de leurs analyses les notions d'incertitude et d'anticipations telles qu'elles avaient été appréhendées par Keynes.

- III. Les courants hétérodoxes

- Nous appelons, de manière très grossière, hétérodoxe un courant de pensée développant des thèses en opposition avec les hypothèses et conclusions faisant l'objet d'un consensus assez large au sein de la sphère académique. A noter qu'un courant hétérodoxe peut devenir orthodoxe, et réciproquement, au cours de l'histoire de la pensée économique (et éventuellement en fonction du lieu où l'on se situe).

- Le courant marxiste est un des grands courants de la pensée économique, ayant eu notamment une influence assez importante au XXe siècle. Comme l'indique l'audio de la fresque, le modèle économique développé par Karl Marx a pour point de départ le modèle de Ricardo mais arrive à des conclusions radicalement opposées sur le fonctionnement de l'économie capitaliste. Contrairement aux socialistes que Marx qualifie d'utopistes, l'objectif n'est pas de développer une critique morale du capitalisme mais une critique économique rigoureuse (socialisme "scientifique") : ce n'est pas le caractère injuste de l'existence de deux classes sociales, l'une exploitant l'autre, qui intéresse Marx mais le fait que cette structure sociale fondamentale du capitalisme est, selon lui, à la base de l'inefficacité économique, donc de la chute inéluctable, de ce "mode de production" pétri de contradictions.

En particulier, Marx considère que l'insuffisance de débouchés est une caractéristique intrinsèque du capitalisme. D'un côté, l'exploitation conduit les salaires au niveau permettant la "reproduction de la force de travail", c'est-à-dire au strict minimum permettant la survie et la reproduction des prolétaires (ceux qui ne possèdent que leur force de travail), impliquant des débouchés très limités pour les biens produits. D'un autre côté, les capitalistes (ceux qui possèdent les moyens de production) sont engagés dans une compétition les uns envers les autres, les poussant, selon Marx, à toujours faire croître leurs entreprises (concentration) dans le but d'éliminer la concurrence. Les capitalistes sont donc contraints d'affecter l'essentiel de leurs profits (tirés de l'exploitation des prolétaires) à l'investissement (augmentation des capacités de production), cette classe sociale n'offrant donc, elle aussi, que des débouchés limités à la production. Cette insuffisance de débouchés, due à la fois à une sous-consommation et à une suraccumulation, est source de crises économiques récurrentes.

A plus long terme, le mode de production capitaliste est condamné par ce que Marx appelle la loi de la baisse tendancielle des taux de profit.

Une autre particularité de la pensée marxiste est son analyse du rôle de l'Etat. Le capitalisme étant fondé sur la domination d'une classe par une autre, toutes institutions (économiques, sociales...) traduisent cette domination, de sorte que, en particulier, l'Etat est considéré comme servant nécessairement les intérêts de la classe des capitalistes. Par exemple, à la différence des socialistes réformistes qui voient dans le développement d'un Etat démocratique la voie vers une transformation du capitalisme dans le sens d'une société plus juste, les marxistes (socialistes révolutionnaires) considèrent les actions dites "sociales" de l'Etat (telles que l'instauration d'un système de protection sociale dans l'Allemagne bismarckienne au début des années 1870) soit comme un moyen de limiter l'agitation sociale rendue inévitable par l'exploitation, soit comme un moyen de financer collectivement une augmentation de la production du travail favorisant les profits.

- Marx est mort : qu'en est-il du marxisme ?

La question de l'actualité du marxisme peut être traitée sous deux angles différents. Le premier part du postulat selon lequel les expériences d'économies socialistes (Russie soviétique, Chine maoïste, Cuba sous Fidel Castro...) constituent des mises

en application de la pensée marxiste. Si l'on admet ce postulat, la conclusion est généralement : l'histoire a prouvé l'échec du marxisme. Le deuxième angle consiste à ne considérer que ce qui constitue l'essentiel de l'analyse marxiste, c'est-à-dire l'analyse du fonctionnement du capitalisme. La question devient donc : l'analyse marxiste permet-elle de comprendre, mieux que d'autres visions du monde, le fonctionnement du capitalisme d'hier à aujourd'hui ? Il s'agit donc de reprendre les grands thèmes de l'analyse économique (la croissance économique, les crises, l'internationalisation des économies, le rôle de l'Etat, etc.) et de confronter l'analyse marxiste aux faits historiques et, éventuellement, de comparer la pertinence empirique du l'analyse marxiste à celles des principaux autres courants de la pensée économique. Nous nous contentons pour l'instant donner une piste de réflexion à propos du rôle de l'Etat. Si l'influence du pouvoir économique (les "capitalistes") sur le pouvoir politique (donc, notamment, sur les politiques économiques et sociales) trouve de nombreux exemples dans l'histoire (du temps de Carnegie et Rockefeller ou aujourd'hui avec les Gafam, ou les "Magnificent Seven"), il est difficile (bien que pas totalement impossible) d'affirmer que l'Etat est toujours au service des intérêts particuliers des capitalistes, donc jamais au service de l'intérêt général (notamment si on pense à la période du "triomphe" de l'Etat providence).

- Chapitre 3 : Les analyses économiques de la croissance et des crises

- Introduction.

- Conférence de Daron Acemoglu, prix Nobel d'économie 2024 (9 avril 2025)

- En analyse économique, la croissance économique désigne l'accroissement de la quantité de biens et services produits (PIB) sur le long terme. Nous parlons de trend de croissance. Autour de ce trend, il existe des fluctuations de l'activité économique (fluctuations du PIB). Ces fluctuations sont caractérisées par des phases d'accélération de la croissance du PIB, dites phases d'expansion et par des phases de ralentissement de la croissance du PIB, appelées récessions, voire de diminution du PIB, appelées dépressions. Les crises, quant à elles, désignent généralement le point de retournement que constitue le passage d'une phase d'expansion à un phase de récession ou de dépression. Bien qu'il existe des analyses des fluctuations longues (théorie des cycles longs de Schumpeter), la théorie économique s'intéresse le plus souvent aux fluctuations de court terme de l'activité économique.

- I. Les facteurs de la croissance économique

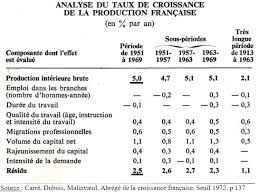

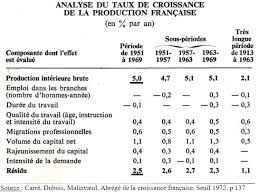

- Comme l'illustre le document 1.3.a, la croissance économique peut s'appréhender de manière principalement qualitative (démarche fréquente en histoire) ou de manière principalement quantitative (démarche dominante en économie).

Ainsi, l'analyse historique de la croissance des trente glorieuses suggère que celle-ci trouve son explication dans l'ampleur de l'investissement, de la croissance démographique et des gains de productivité. Plutôt que d'essayer de quantifier la contribution de ces trois facteurs de croissance, l'analyse historique met l'accent sur les mutations institutionnelles et organisationnelles concrètes qui sont susceptibles d'avoir favorisé la croissance des trente glorieuses : le rôle accru de l'Etat (développement du secteur public, de la planification, politiques de stabilisation conjoncturelle, politiques sociales), rôle de l'organisation du tissu productif (développement de grandes entreprises, réseau de PME), rôle de l'éducation (amélioration de la qualité de la main d'oeuvre).

L'analyse économique, quant à elle, se focalise sur les facteurs quantifiables de la croissance économique.

- II. Les crises et les fluctuations

Module 2 : Mondialisation(s), construction européenne, développement durable

- Chapitre 1 : Les mondialisations et les débats relatifs à l'ouverture internationale

- I. Causes et effets positifs attendus de l'ouverture commerciale

- II. Les autres composantes de la mondialisation (firmes multinationales et globalisation financière)

- III. Les limites de la mondialisation et la question du protectionnisme

- Chapitre 2 : La construction européenne

- I. De l'union douanière au marché unique

- II. L'intégration monétaire

- Chapitre 3 : Le développement durable

- I. La croissance économique est-elle soutenable ?

- II. Les instruments de la politique environnementale

- Annexe 1 : la taxe Zucman (à préparer pour le 02/10/2025)

Le point de départ de la proposition de l'économiste Gabriel Zucman est la constation du caractère régressif du système fiscal français pour les très hauts revenus (régressivité que l'on retrouve dans la plupart des pays avancés).

L'impôt sur le revenu est, au moins depuis l'après Seconde Guerre mondiale, un des principaux instruments de redistribution, donc de lutte contre les inégalités de revenu. Et, il est a priori progressif puisque le taux d'imposition augmente par tranches en fonction du revenu (imposable) : en France, aujourd'hui, le taux d'imposition est de 0% jusqu'à 11294€, 11% de 11295 à 28797€, 30% de 28798€ à 82341€, 41% de 82342 à 177106€ et 45% au-delà de 177106€ (de sorte que, pour 1 seule part et pour un revenu imposable de 40000€ le taux moyen d'imposition sera de 5284/40000=13,2%, et pour un revenu imposable de 200000€, le taux moyen d'imposition sera de 67143/200000=33,6%).

Cependant : 1) les ménages ayant les plus hauts revenus sont ceux qui ont le plus recours à l'optimisation (évitement) fiscal ; 2) les prélèvements obligatoires (impôts, taxes) ne se réduisent pas au seul impôt sur le revenu et, parmi les autres prélèvements, certains sont régressifs (c'est le cas de la TVA qui est supportée davantage, relativement, par les ménages les plus modestes car ceux-ci consomment la quasi-totalité de leurs revenus alors que les ménages les plus aisés épargnent un partie importante de leurs revenus).

Ainsi, en rapportant, pour chaque catégorie de ménages, l'ensemble des prélévements obligatoires à l'ensemble des revenus, on observe bien une tendance à la régressivité du système fiscal français pour les plus hauts revenus. Compte tenu des difficultés à déterminer l'ensemble des revenus pertinents pour la mesure du taux effectif d'imposition global, les estimations donnent approximativement 40 à 50% pour les ménages à revenus modestes ou moyens et environ la moitié (25%) pour les ménages les plus aisés (le "top 0,1%") voire 2% pour les 370 foyers les plus riches de France.

Partant de ce constat, et notamment du fait qu'il est aisé d'échapper assez largement à l'impôt sur le revenu pour les "ultra-riches", l'idée est donc d'introduire une taxe sur le patrimoine afin que les ultra-riches n'aient pas des prélèvements inférieurs, en proportion de leurs revenus, à ceux des classes moyennes ou modestes. Il s'agirait par conséquent d'une taxe différentielle de 2% sur le patrimoine net (pour les patrimoines dépassant 100 millions d'euros) ; "différentielle" puisque le montant qu'un "ultra-riche" a à s'acquitter au titre de cette taxe est la différence entre 2% de son patrimoine net et l'ensemble des prélèvements qu'il a déjà payés (de sorte que si le ménage concerné supporte des prélèvements qui représentent déjà plus de 2% de son patrimoine net alors il ne doit rien verser au titre de cette taxe).

Un des débats suscités par cette proposition concerne les types d'actifs (titres financiers, biens immobiliers...) qui doivent être pris en compte dans le calcul du patrimoine, plus particulièrement la question des "biens professionnels" (par exemple, le fait de détenir au moins 25% des actions d'une entreprise et d'exercer à titre principal une activité au sein de celle-ci). L'argument principal contre l'inclusion des biens professionnels dans l'évaluation du patrimoine net est qu'elle pourrait obliger le (principal) propriétaire d'une entreprise à vendre son entreprise pour pouvoir s'acquitter de la taxe (dans le cas où il ne disposerait pas de liquidités suffisantes). L'argument en faveur de l'inclusion des biens professionnels est que la plupart des ménages (au nombre de 1800 environ) qui seraient de fait concernés par cette taxe ont un patrimoine constitué principalement de parts d'entreprises et que, par conséquent, écarter les biens professionnels viderait la taxe de sa substance (une étude de l'Institut des Politiques Publiques a révélé qu'en 2016, les milliardaires ne payaient quasiment pas d'ISF, l'Impôt de Solidarité sur la Fortune, en vigueur en France de 1989 à 2017 et qui excluait les biens professionnels du patrimoine imposé).

Intervention de Gabriel Zucman lors d'une table-ronde à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2025 (vidéo intégrale, avec notamment Jayati Gosh et le prix Nobel d'économie 2001 Joseph Stiglitz).

- Annexe 2 : Les marchés financiers

Il existe deux grands modes de financement d'une entreprise : le crédit et les émissions de titres sur les marchés financiers. Les titres financiers sont principalement les obligations et les actions. Les obligations ont des caractéristiques similaires au crédit : elles impliquent le versement d'intérêts et le remboursement à l'échéance de la somme versée au départ à l'entreprise (le "nominal" de l'obligation). Les actions, quant à elles, sont des titres de propriété : l'acquéreur d'une action détient une part du capital de l'entreprise, ce qui lui donne un pouvoir de décision dans l'entreprise (un droit de vote aux assemblées des actionnaires) et droit à une part des bénéfices distribués par l'entreprise (le dividende).

L'émission d'une action (sa "création") constitue le moment où l'acquéreur (l'actionnaire) apporte un capital nouveau à l'entreprise. Il contribue alors effectivement au financement de l'entreprise puisque le capital qu'il apporte permet à l'entreprise d'investir c'est-à-dire d'acquérir des actifs nécessaires à son activité (machines, bâtiments...). Cependant, l'aspect le plus connu des marchés financiers concerne ce que l'on appelle le marché secondaire (ou "marché de l'occasion"), c'est-à-dire le marché sur lequel le détenteur d'une action pourra la céder à un autre agent économique à la recherche d'un placement financier. L'activité sur le marché secondaire (la "Bourse"), où les actions passent de mains en mains, représentent des volumes nettement plus importants que l'activité sur le marché primaire. Le marché secondaire est principalement le lieu de la spéculation boursière (achats et ventes d'actions dans le but de réaliser des plus-values) et le lieu où se forment des "bulles" et se déclenchent des "krachs bousiers".

Une bulle sur un marché d'actif (par exemple, le marché des actions) se définit comme un écart croissant entre le prix de marché de l'actif (le cours de l'action) et la "valeur fondamentale" de l'actif. Dans le cas d'une action, la valeur fondamentale est la valeur actualisée de l'ensemble des dividendes futurs associés à cette action ; il s'agit donc de la "vraie" valeur de l'action (les revenus futurs auxquels elle donne droit). A l'instant t, la valeur fondamentale ne peut être calculée de manière certaine (au mieux, nous ne disposons que d'une distribution de probabilité sur les dividendes futurs). Ce n'est donc qu'a posteriori (c'est-à-dire avec un recul historique suffisant) que nous pouvons considérer l'existence de bulles (voir l'histoire du marché boursier américain retracée au travers

de ce graphique : https://www.multpl.com/shiller-pe)

Dès lors, les questions qui se posent sont les suivantes. La Bourse joue-t-elle un rôle dans le financement de l'économie ? Qu'est-ce qu'une "bulle" sur un marché financier ? La formation d'une bulle sur le marché des actions a-t-elle un impact sur l'activité des entreprises (non financières) ? Comment et dans quelle mesure un krach boursier a-t-il des conséquences sur la "sphère réelle" ?

Depuis les années 1980, les marchés financiers (plus largement, la sphère bancaire et financière) ont pris une place croissante dans l'économie, dans un contexte de libéralisation bancaire et financière, tant au niveau des pays qu'au niveau international (globalisation financière). Ce processus est d'ordre quantitatif (les flux monétaires circulant dans la sphère bancaire et financière a cru à rythme nettement supérieur à celui de la richesse créée telle qu'elle est mesurée par la croissance du PIB). Mais c'est aussi une mutation de nature qualitative ("financiarisation") : la logique financière (celle qui repose sur un objectif de valorisation des actifs) a pris une place centrale dans les comportements des acteurs économiques et dans leurs relations, et de plus en plus d'objets de natures diverses deviennent objets de transactions sur des marchés (ils deviennent donc des actifs négociables). Certains de ces objets n'ont pas en eux-mêmes d'utilité économique (ou du moins une utilité très incertaine) : ils sont de purs objets de spéculation (cryptoactifs, NFT) pour lesquels la notion de valeur fondamentale n'a pas de sens (contrairement, par exemple, à une action ou une obligation qui donnent droit à revenu, respectivement un dividende ou un intérêt). Il semble donc difficile de considérer que l'épargne mobilisée pour acquérir de tels actifs contribue au financement de l'économie réelle (la sphère réelle au sein de laquelle sont produits des biens et des services dont l'usage contribue au bien-être des individus). Parmi les actifs négociables nouveaux apparus au cours de cette période se trouvent également des titres issus de la "titrisation", qui comme ce mot le suggère concerne des titres qui sont élaborés à partir d'actifs non négociables (on parle de titres "adossés" à des actifs). Les plus connus, car au coeur de la crise des subprimes de 2007, sont les titres issus de la titrisation des créances (non négociables sur un marché) que les banques possèdent sur des ménages du fait des crédits immobiliers (hypothécaires) qu'elles accordent à ces ménages (crédits dits "subprimes" lorsqu'ils sont octroyés à des ménages à faibles revenus et/ou apportant peu de garanties quant à leur solvabilité). Dans le cas de titres adossés à des créances bancaires, nous pouvons considérer qu'ils peuvent contribuer au financement de l'économie (même si cette contribution apparaît moins évidente, car moins directe, que pour une action ou une obligatoin) dans la mesure notamment où leur émission permet aux banques de transférer aux acquéreurs de ces titres une partie du risque de défaut sur les crédits qu'elles octroient et ainsi permet à ces banques d'octroyer de nouveaux crédits finançant divers investissements.

Toutefois, qu'il s'agisse des titres financiers "classiques" telles que les actions ou de ces titres issus de la titrisation, la question fondamentale qui demeure est celle de la contribution du marché secondaire de ces titres (le "marché de l'occasion") au financement de l'économie. Par exemple, les épargnants qui ont mobilisé une partie de leur épargne pour acheter des actions dans la seconde moitié des années 1990, au moment du gonflement de la "bulle Internet" (par ex., en achetant des actions des entreprises Pets.com ou Kozmo.com), et qui ont perdu tout ou partie de cette épargne après l'éclatement de cette bulle, ont-ils contribué au financment de l'économie ?

La raison pour laquelle les autorités publiques ne peuvent pas se désintéresser de l'instabilité de la sphère financière est qu'elle a des répercussions sur la sphère réelle. Lorsqu'un krach survient, les répercussions passent par trois canaux principaux (les canaux de transmission de la sphère financière à la sphère réelle) :

1) Un krach est synonyme de diminution de la valeur du patrimoine (richesse) des ménages, lesquels sont susceptibles d'épargner davantage pour tenter de reconstituer la valeur de leur patrimoine. Pour ce faire, ils vont comprimer leur consommation, avec pour conséquence une chute de l'activité économique. Ce phénomène est appelé "effet de richesse".

2) Un krach est synonyme de difficultés à trouver des financements sur les marchés financiers. De nos nouveaux investissements risquent donc de ne pas pouvoir être réalisés par manque de financement, ce qui, là aussi, impacte négativement l'activité économique.

3) Un krach risque d'affecter le comportement d'octroi de crédit des banques, à la fois parce que ces banques ont pu subir des pertes au cours de ce krach et parce que celui-ci réduit la confiance des banques (elles tendent à devenir pessimistes quant aux capacités de remboursement de leurs clients). Ce phénomène, appelé "credit crunch", impacte négativement l'activité économique puisque la contraction du crédit nuit à l'investissement, ainsi que la consommation (crédit à la consommation).

En somme, les crises financières ont de fortes de chances de se transformer en crises économiques, comme ce fut le cas en 1929 ou en 2007.

Dès lors, puisque le fonctionnement des marchés financiers peut s'apparenter à l'activité d'un casino (Keynes) et que cette activité n'est pas inoffensive pour l'économie réelle, ne serait-il pas préférable d'interdire les marchés financiers ? Plus précisément, puisque la spéculation déstabilisatrice a lieu sur les marchés secondaires, serait-il préférable de n'autoriser que les marchés primaires (le lieu des émissions de titres) ? L'argument contre cette solution radicale est le fait que l'interdiction des marchés secondaires, c'est-à-dire l'obligation de détenir les titres financiers jusqu'à leur échéance (ce qui, dans le cas d'une action, signifie détenir "à vie" ce titre de propriété de l'entreprise), aurait sans doute pour conséquence de limiter drastiquement l'épargne mobilisable sur les marchés financiers, avec des conséquences négatives importantes sur les investissements, donc sur la croissance économique. Les épargnants (apporteurs de capitaux) sont en effet supposés exiger une certaine liquidité des actifs qu'ils acquièrent, autrement dit exiger la possibilité de les revendre facilement quand ils le souhaitent.

Or, c'est cette liquidité des actifs qui favorise la spéculation, donc l'instabilité financière. Il semble donc que nous soyons face à un dilemme : davantage de liquidité favorise l'instabilité, tandis qu'une liquidité insuffisante réduit la mobilisation de l'épargne, donc le financement des investissements.

Ce dilemme se traduit historiquement par une alternance entre des périodes où les autorités publiques ont tendance à peu contraindre l'activité sur les marchés financiers (période antérieure à la crise de 1929, période de libéralisation financière des années 1980-1990) et des périodes ou la réglementation des activités financières (et bancaires) se fait plus stricte (période des trente glorieuses).

- Annexe 3 : Les politiques keynésiennes dans les trente glorieuses

Document 1.1.a.

Duflo, Hanna et Ryan (2012) se penchent quant à eux sur l'absentéisme des enseignants et proposent une expérimentation originale pour essayer de l'endiguer. En septembre 2003 en Inde, l'ONG Seva Mandir désigne aléatoirement 57 écoles pour faire partie du groupe test et 56 pour faire partie du groupe témoin dans la région d'Udaipur, au Rajasthan. Dans le premier groupe un appareil photo (qui date les clichés pris de manière inviolable) est remis à chaque instituteur. Pour être comptabilisé comme présent (les registres des écoles étant parfois falsifiés), il doit être pris en photo avec ses élèves au début et à la fin de chaque journée de classe, les deux photos devant être espacées d'au moins cinq heures. L'enseignant est payé en fonction du nombre de jours où il a été présent en classe dans le mois. Ceux du groupe témoin touchent, eux, un salaire fixe. Les résultats en termes de présence sont sans appel : l'absentéisme diminue de 21 points à la suite de ce programme (le taux de présence est de 58% dans le groupe de contrôle, contre 79% dans le groupe test). Des mesures quatre années après le lancement du programme, qui perdure, montrent que l'impact positif est toujours présent. Grâce à un protocole ingénieux, les auteurs arrivent à montrer que l'accroissement de la présence des instituteurs provient bien des incitations financières, et non de la simple vérification de leur présence grâce à l'appareil photo. De plus, le fait que les enseignants soient davantage présents dans les écoles du groupe test a un impact sur le niveau des élèves aux tests scolaires de fin d'année, qui est sensiblement plus élevé que celui du groupe témoin. Cette expérimentation pose des questionnements éthiques sur lesquels nous reviendront en fin d'ouvrage.

Source : Jatteau A., Les expérimentations aléatoires en économie, Repères, La Découverte, p.54.

Document 1.1.b : Gneezy et Rustichini (2000), "A Fine is a Price" (résumé + graphique)

L'hypothèse de dissuasion prédit que l'introduction d'une sanction pour

un comportement spécifique, toutes choses égales par ailleurs, affaiblira ce comportement. Nous présentons ici le résultat d'une expérience de terrain testant cette hypothèse. L'étude s'est déroulée dans un groupe de crèches en Israel.

Dans celles-ci, les parents arrivent parfois en retard pour récupérer leurs enfants,

obligeant un enseignant à rester après l'heure officielle de fermeture. Nous étudions le comportement des

parents sur trois périodes. Au cours des quatre premières semaines, nous enregistrons simplement le nombre

des parents en retard. Dans la deuxième période, douze semaines, nous introduisons un

amende pour les parents en retard. La conséquence a été que le nombre de parents en retard

a augmenté de manière significative. Au cours de la période suivante, de quatre semaines, nous avons observé l'effet de

l'annulation de l'amende. Ici, le résultat a été que le nombre de parents qui sont arrivés en retard

est resté stable au niveau qui s'était établi au cours de la deuxième période, c'est-à-dire un niveau supérieur à celui qui était en vigueur au cours de

la première période, avant l'introduction de l'amende.

Nos résultats ne sont pas immédiatement des preuves contre l'hypothèse de dissuasion.

Au lieu de cela, nous affirmons que des pénalités, (tout comme des récompenses), sont généralement introduites dans le cadre d'un contrat incomplet, social ou privé. Ces sanctions peuvent modifier l'information ou

la perception que les agents ont du résultat dans les situations où le contrat est

implicite, et donc l'effet sur le comportement peut être opposé à celui prévu. Si cela s'avère exact,

l'hypothèse de dissuasion perd une grande partie de sa force prédictive, puisque la clause "toutes choses égales par ailleurs" pourrait être difficile à satisfaire ou à vérifier.

Source : https://www.researchgate.net/publication/2587744_A_Fine_is_a_Price

Document 1.2.a : Tereos, à la fois un monopole et un monopsone à La Réunion !

1) Le monopole sur le marché de la mélasse (et la sanction pour abus de position dominante)

La mélasse est un produit qui résulte de la production du sucre de canne. Elle est notamment utilisée par les distilleries de La Réunion pour produire de l’alcool, et tout particulièrement du rhum traditionnel (ou rhum de sucrerie).

Tereos Océan Indien (TOI) possède les deux seules sucreries actives à La Réunion. Elle est, à ce titre, le seul fournisseur de mélasse produite à partir de canne à sucre locale. Or cette mélasse est indispensable pour chacune des trois distilleries de l’île, afin qu’elles puissent produire, sous indication géographique contrôlée, le Rhum de La Réunion.

Dans ses contrats, TOI a inséré deux clauses limitant la faculté des distilleries de sortir de leur relation contractuelle avec l’entreprise sucrière :

-

la première clause fixe une indemnité financière de 5 millions d’euros pour la distillerie souhaitant dénoncer le contrat ;

- la seconde clause limite la capacité des distilleries de revendre la mélasse sur le marché réunionnais. [...]

Ces pratiques sont graves. Les clauses insérées ont donné un caractère quasi-perpétuel au contrat. Les pratiques ont, par ailleurs, porté sur une part importante du marché de la mélasse locale vendue aux distilleries (90 à 95 %), et elles ont duré 8 ans, de la date de signature du contrat en décembre 2012 à juillet 2020, date à laquelle les griefs ont été notifiés. [...]

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité a prononcé une sanction de 750 000 euros à l’encontre de Tereos Océan Indien.

Source : Autorité de la concurrence, 3 novembre 2021.

2) Le monopsone sur le marché de la canne

Ce lundi matin, lors des premières livraisons, les planteurs se sont vu imposer une charte non conforme selon la CGPER [Confédération Générale des Planteurs et Eleveurs de La Réunion], qui dénonce l’attitude et la position dominante de l’usinier Téréos dans un courrier adressé au préfet de La Réunion :

Monsieur Le Préfet,

Nous avons la difficile mission et l'honneur d'attirer votre attention sur la «SCANDALEUSE ATTITITUDE DU SEUL USINIER DE LA REUNION» Téréos qui cherche une fois de plus la confrontation brutale avec les planteurs et le blocage des livraisons de cannes.

Après deux semaines d'atermoiements liés à la position dominante de l'Usinier TEREOS, et pour donner suite à leur demande extravagante de changer le protocole de campagne, les planteurs sont une nouvelle fois victime de l'Usinier.

Ce matin lors des premières livraisons des planteurs Téréos; cherche à imposer une charte de livraison à chaque planteur se présentant aux balances de ses usines et ce avant l'échantillonnage du CTICS [Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du Sucre] sur lequel la profession s'est entendue, après deux semaine de perte de temps inutile et qui a déjà pénalisé ceux qui avait coupé leur canne en prévision de l'ouverture de la Campagne sucrière...

Source : Zinfos974, 6 juillet 2020.

Document 1.3.a : La croissance économique des trente glorieuses présentée par les historiens et par les économistes

| Extrait d'un manuel d'HGG (éditions Ellipses) |

Extrait d'un manuel d'ESH (éditions Dunod) + tableau. |

Le modèle productif d'avant-guerre, de type fordiste, se perfectionne grâce à un effort d'investissement sans précédent, qui atteint son maximum dans la décennie 1960, durant laquelle la productivité horaire double. Par ailleurs, les idées keynésiennes se sont diffusées auprès des économistes. L'État dirige la reconstruction et garde un rôle régulateur. Il pratique la planification incitative, avec des organes comme le Commissariat au Plan en France (1946), le MITI (Ministère de l'Industrie, de l'Industrie et du Commerce Extérieur, 1949) au Japon, ou l'IRI (Institut pour la Reconstruction Industrielle, 1933) en Italie. Il nationalise dans des secteurs clés (énergie, transports, banque). Il joue également un rôle social en déclinant le concept d'État-providence (Welfare State) développé pendant la guerre. La vitalité démographique des PDEM contribue au succès du modèle, tant en quantité (les États-Unis gagnent 100 millions d'habitants en trois décennies, le Japon 35 millions), qu'en qualité (la main-d'œuvre est mieux formée et en meilleure santé). Enfin, la qualité du tissu entrepreneurial, composé de groupes géants sur le modèle américain (notamment en Italie, au Japon ou en RFA), ainsi que d'un efficace réseau de PME (Italie, France), favorise l'investissement, facilite les exportations et assure l'offre d'emploi.

Les limites du modèle apparaissent cependant à la fin des années 1960, alors que la productivité ralentit et que la croissance devient moins régulière. Les PDEM sont devenus de très gros consommateurs d'énergie, ce qui les rend dépendants d'approvisionnements extérieurs (en 1973, en Italie, 75% des besoins énergétiques sont couverts par des importations de pétrole). Le secteur tertiaire, qui a absorbé des emplois disparus dans le secteur primaire, est insuffisamment modernisé et la haute croissance a un coût social, humain et environnemental. Enfin, la génération du baby-boom arrive sur un marché du travail dans lequel le volume d'emplois nécessaire est insuffisant |

Rapidement, les économistes ont cherché à décomposer la croissance du produit global entre deux éléments: la contribution des facteurs de production et un résidu. Le taux de croissance du PIB attribué à un facteur est égal au taux de croissance de ce facteur pondéré par sa part dans le PIB. La différence entre le taux de croissance observé et la contribution de tous les facteurs est le résidu ou taux de croissance de la productivité globale des facteurs (PGF ou productivité multifactorielle). Une fois déduite la contribution de l'investissement et de la croissance de la population active, le résidu regroupe celle des innovations et du progrès technique à la croissance.

Les travaux de R. Solow (1958) couvrant l'économie américaine dans la première moitié du xx siècle montrent que l'augmentation de la production par travailleur est expliquée à 80% par la PGF. « Mesure de notre ignorance» (M. Abramowitz, 1972) car il représente un paramètre exogène que le modèle ne parvient pas à expliquer, le résidu joue un rôle fondamental dans la croissance des pays avancés durant l'après-guerre, en particulier dans les pays européens en phase de rattrapage qui ont bénéficié des transferts de technologie en provenance du pays leader, les États-Unis. Ces derniers enregistrent un taux de croissance de 3,4% par an entre 1966 et 1970, contre 5% pour l'Europe à 15. Les trois quarts des performances économiques européennes s'expliquent par les gains de productivité multi- factorielle (contre la moitié aux États-Unis), alors que la contribution du travail est néga- tive en raison de la scolarisation massive et de la baisse de la durée du travail. L'étude de J.-J. Carré, P. Dubois et E. Malinvaud (1972) portant sur la France montre que la PGF explique 50% de la croissance sur la période 1951-1969, soit 2,5% sur 5% de croissance annuelle.

|

Document 1.3.b : la typologie des institutions de Dani Rodrik et la question de l'universalité des "bonnes" institutions

La plupart des travaux récents sur les institutions

et la croissance économique insistent sur l’importance

d’un groupe particulier d’institutions, à savoir

celles qui protègent les droits de propriété et qui garantissent l’exécution des contrats. On

pourrait les appeler institutions créatrices de marchés,

puisqu’en leur absence, les marchés n’existent

pas ou fonctionnent très mal. Mais le développement économique à long terme exige plus qu’une

simple stimulation de l’investissement et de l’esprit

d’entreprise. Il faut aussi mettre en place trois

autres types d’institutions pour soutenir la dynamique

de croissance, renforcer la capacité de résistance

aux chocs et faciliter une répartition des

charges socialement acceptable en cas de chocs.

On pourrait parler d’institutions :

• de réglementation des marchés, qui s’occupent

des effets externes, des économies d’échelle et des

informations imparfaites. Ce sont, par exemple,

les organismes de réglementation des télécommunications,

des transports et des services financiers.

• de stabilisation des marchés, qui garantissent une inflation

faible, réduisent au minimum l’instabilité macroéconomique et évitent les crises financières. Ce sont, par exemple, les banques

centrales, les régimes de change et les règles budgétaires.

• de légitimation des marchés, qui fournissent une protection

et une assurance sociales, organisent la redistribution et gèrent

les conflits. Ce sont, par exemple, les systèmes de retraite, les

dispositifs d’assurance chômage et autres fonds sociaux.[...]

En fait, il est de plus en plus évident que les dispositifs institutionnels

souhaitables sont largement influencés par des spécificités

contextuelles qui résultent de différences historiques,

géographiques et politico-économiques, entre autres conditions

initiales. Ceci expliquerait pourquoi les pays en développement

qui obtiennent de bons résultats combinent presque

toujours des politiques conventionnelles et non conventionnelles.

L’Asie de l’Est a combiné une politique orientée vers

l’extérieur et une intervention dans l’industrie. La Chine a

greffé une économie de marché sur une économie planifiée

plutôt que d’éliminer totalement la planification centrale.

L’île Maurice a mis en place des zones franches industrielles

plutôt que d’opérer une libéralisation générale. Même le Chili

a combiné une réglementation des mouvements de capitaux et

une politique économique plutôt conventionnelle par ailleurs.

Ces variations pourraient aussi expliquer pourquoi des différences

institutionnelles majeures — dans le rôle du secteur

public, la nature des systèmes juridiques, le gouvernement

d’entreprise, les marchés de capitaux, le marché du travail et

les dispositifs d’assurance sociale, entre autres — persistent

dans les pays avancés d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale,

ainsi qu’au Japon. En outre, il se peut que des choix

institutionnels qui donnent de bons résultats dans un pays

soient inappropriés dans un autre qui ne dispose pas des

normes d’accompagnement et des institutions complémentaires.

En d’autres termes, les innovations institutionnelles ne

s’exportent pas nécessairement bien.

Source : Rodrik D. et A. Subramanian (2003), "La primauté des institutions", Finances et Développement, juin 2003.

Document 1.3.c : La "malédiction des ressources naturelles"

Selon la théorie de la « malédiction des ressources », [...] un nombre croissant de pays pauvres risquent de souffrir des nombreux travers associés à la richesse du sous-sol : État rentier, corruption et lutte violente pour la captation de la rente, dégâts environnementaux, manque de diversification économique, vulnérabilité face à la volatilité des cours, faiblesse des institutions étatiques, inégalités croissantes, etc. [...]

Depuis la fin de la guerre froide, de nombreux chercheurs ont mis en relief l’impact négatif, pour les pays producteurs, d’une stratégie de développement centrée sur l’exploitation de ressources naturelles. Dans un ouvrage paru en 1993, l’économiste britannique Richard Auty aurait le premier utilisé l’expression « malédiction des ressources » pour décrire un paradoxe apparent : les pays en développement dotés d’abondantes ressources extractives (pétrole, gaz et minerais) affichent de moins bonnes performances que les pays dépourvus de ressources, que ce soit en termes de croissance économique, de gouvernance ou d’indicateurs sociaux. [...] Depuis lors, la littérature a mis l’accent sur une variété de facteurs économiques, politico-institutionnels et socio-environnementaux pour expliquer ce phénomène. [...]

Une majorité d’études récentes incite au pessimisme quant aux perspectives de développement durable dans les États fragiles qui font face à un boom minier ou pétrolier. Toutefois, quelques pays en développement ont su tirer parti de la richesse de leur sous-sol pour lutter contre la pauvreté avec un certain succès, comme le Chili, l’Indonésie ou la Malaisie. Un siècle plus tôt, l’Australie, le Canada et les États-Unis ont utilisé leurs matières premières pour soutenir le processus d’industrialisation. Autre exemple, le Botswana est devenu le champion mondial de la croissance économique durant les trois dernières décennies du xxe siècle grâce à l’exploitation du diamant, en même temps que la Sierra Leone sombrait dans un conflit meurtrier pour partie causé et financé par les « diamants du sang ». Ainsi, la « malédiction des ressources » n’est pas une fatalité. Elle peut être contrée par des politiques publiques ciblées, pour autant que le cadre institutionnel leur soit favorable.

Source : Carbonnier, G. (2013). "La malédiction des ressources naturelles et ses antidotes". Revue internationale et stratégique, 91, 38-48.

Document 1.3.d : Deux présentations des causes de la crise de 1929

| Extrait d'un manuel d'HGG (éditions Ellipses) |

Extrait d'un manuel d'ESH (éditions Armand Colin) |

L'analyse des causes de cette grande dépression demeure encore aujourd'hui l'objet de débats entre économistes. Certains l'analysent comme étant le résultat des déséquilibres financiers (endettement des États) des années 1920. D'autres évoquent les conséquences soit d'une surproduction soit d'une sous-consommation. Les erreurs de la politique américaine sont souvent mises en cause, les États-Unis se refusant à exercer un rôle régulateur dans le domaine financier conforme à leur nouveau rang mondial. Les débats actuels portent aussi sur l'ampleur du rôle joué par la diffusion de la crise depuis les États-Unis vers le reste du monde. Il apparaît aujourd'hui que le krach n'est pas le point de départ. Dès 1927-1928, la production industrielle connaît des difficultés en Allemagne, au Japon, en Australie. Dans le cas de la France, historiens et économistes admettent l'idée de difficultés précoces (dès 1926 pour l'industrie textile), liées aux blocages internes du capitalisme français. |

La crise de 1929 a été l'occasion d'un débat particulièrement vif au sein de la communauté des économistes. Certains libéraux, à l'image de J. Rueff (1896-1978) en France ou L. Robbins (1898-1984) en Grande-Bretagne, considèrent que la crise correspond à une correction nécessaire du marché suite à une série de dysfonctionnements accumulés durant la décennie 1920, notamment en matière d'intervention de l'Etat (le système d'assurance chômage en Angleterre est, selon Rueff, responsable du "chomage permanent"). Ils considèrent ainsi que c'est par une politique de libéralisation des marchés que les effets de la crise seront abrégés. [...] C'est à partir des travaux de J.M. Keynes que le débat rebondi sur le plan scientifique. Celui-ci fonde en effet sa Théorie générale sur l'explication de la crise et montre que la régulation par le marché aggrave la récession par la diminution de la demande effective ce qui conduit à maintenir durablement l'économie dans un equilibre de sous-emploi. Les travaux de Keynes [...] ont également incité des auteurs issus de la théorie néoclassique à proposer des modèles alternatifs robustes. C'est ainsi que M. Friedman (1912-2006) analyse la crise à partir de causes monétaires. Il montre [...] que trop de monnaie était disponible dans les années qui précèdent la crise et, inversement, insuffisamment durant les années 1930.

|

Document 2.1.a : Les 3 grandes périodes de l'histoire du commerce mondial depuis la Révolution industrielle en fonction du rôle relatif des avantages comparatifs et des économies d'échelle

"J'aime commencer les cours sur le commerce international en expliquant aux étudiants qu'il existe deux explications fondamentales du commerce international. La première est l'avantage comparatif, qui stipule que les pays commercent pour tirer parti de leurs différences [...]. La seconde est la théorie des rendements croissants, qui stipule que les pays commercent pour tirer parti des avantages inhérents à la spécialisation, qui permet la production à grande échelle – ce qui est l'objet même de la « nouvelle théorie du commerce international ».

J'aime aussi illustrer ces concepts par l'expérience quotidienne. Les illustrations courantes de l'avantage comparatif sont, bien sûr, un élément essentiel des manuels d'introduction : pourquoi les stars du sport ne devraient pas tondre leur propre pelouse, etc. Mais il est tout aussi facile d'illustrer le rôle des rendements croissants. Même si deux personnes sont aussi aptes à occuper les rôles de spécialiste des fusées que de neurochirurgien, il est logique que l'une se spécialise en chirurgie et l'autre en fusées, car maîtriser l'une ou l'autre de ces compétences nécessite des années d'études, et il serait inutile que les deux personnes maîtrisent les deux disciplines.

Jusqu'ici, tout va bien. Mais j'ai aussi généralement lié cette brève explication de la théorie du commerce à une version condensée de l'histoire économique mondiale, présentée sous forme de pièce en trois actes : la chute et la montée de l'avantage comparatif. L'acte I se déroule ainsi : avant la Première Guerre mondiale, il existait un niveau élevé de commerce mondial, et ces échanges correspondaient assez bien au paradigme de l'avantage comparatif ; ils s'opéraient principalement entre des pays très différents exportant des biens très différents. Le commerce britannique, en particulier, consistait principalement à exporter des produits manufacturés et à importer des matières premières. Par conséquent, la majeure partie des échanges se faisait avec des exportateurs de produits primaires qui affichaient soit des ratios terre/main-d'œuvre bien plus élevés, soit un niveau de développement économique bien inférieur.

Cette première économie mondiale fut en grande partie démantelée par les guerres et le protectionnisme. L'acte II se concentre sur la reprise du commerce après la Seconde Guerre mondiale, qui prit une forme très différente. Une grande partie de la croissance des échanges résultait d'accords de libéralisation entre pays avancés, de sorte que les échanges entre pays similaires en vinrent à dominer les flux globaux. Et une grande partie de ces échanges entre pays similaires consistait également en des échanges de biens similaires – des échanges intrabranches – principalement motivés par la spécialisation due aux rendements croissants [...]. La nouvelle théorie du commerce international – ou, comme mes étudiants ont tendance à l'appeler, l'ancienne nouvelle théorie du commerce international – a commencé par utiliser des modèles de concurrence monopolistique pour donner un sens à cet échange similaire-similaire [...].

Enfin, dans l'acte III, l'avantage comparatif a fait son retour. La libéralisation des échanges dans les pays en développement a entraîné une forte augmentation des échanges Nord-Sud, ce qui signifie qu'une grande partie du commerce mondial s'est à nouveau déroulée entre des pays très différents. Cependant, contrairement à l'avant-Première Guerre mondiale, les pays en développement n'exportaient pas principalement des produits primaires, mais plutôt des produits manufacturés à forte intensité de main-d'œuvre. Ce commerce a pu connaître une telle croissance en partie grâce à la réduction des coûts de transport qui a permis de fragmenter la production en étapes à forte intensité de main-d'œuvre et en étapes à forte intensité de compétences (skill-intensive) [...]. Ainsi, le commerce mondial actuel, comme celui d'avant la Seconde Guerre mondiale, est largement déterminé par l'avantage comparatif, les pays échangeant pour tirer parti de leurs différences.

Comme je l'ai dit, c'est l'histoire que moi-même et beaucoup d'autres racontons depuis un certain temps. Et elle est juste à bien des égards. Je crois cependant aujourd'hui qu'elle omet un point important : le rôle clé joué par les rendements croissants, principalement sous la forme d'économies externes localisées, même lorsque la structure générale des échanges reflète un avantage comparatif. Ces externalités localisées ont joué un rôle important dans l'économie mondiale du début du XXe siècle, et elles jouent, si tant est qu'il en soit ainsi, un rôle encore plus important aujourd'hui."

Source : Krugman P. (2009), "Increasing returns in comparative advantage world"

Document 5 : L'entropie et l'inéluctabilité de la décroissance selon Georgescu-Roegen

[I]l faudra attendre les années 1970 pour que la prise de conscience écologiste vienne bousculer les théories économiques hétérodoxes. L'année 1971 [...] paraît The Entropy Law and the Economic Process, du mathématicien et économiste roumain Nicholas Georgescu-Roegen. Ce livre, peu diffusé à l'époque, remet en cause tous les fondements de la science économique et définit les contours d'un nouveau paradigme respectueux de l'environnement. Ainsi, le temps (re)devient irréversible et unidirectionnel. Les fonds (potentiellement renouvelables) sont distingués des stocks (limités et non renouvelables, et à l'origine d'un flux d'énergie-matière). Nicholas Georgescu-Roegen applique à la réflexion économique le deuxième principe de la thermodynamique, qui affirme la dégradation de l'énergie. Celle-ci passe de formes concentrées et aptes à fournir un travail à des formes diffuses, et cela de manière irréversible. Un phénomène appelé entropie. L'entropie d'un système fini et fermé, en l'absence d'intervention extérieure, reste au moins constante ou tend à augmenter. "L'entropie d'un système clos augmente continuellement (et irrévocablement) vers un maximum ; c'est-à-dire que l'énergie utilisable est continuellement transformée en énergie inutilisable jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement" [Georgescu-Roegen, 1995, p. 81-82]. Prenons un exemple : pour faire marcher une locomotive à vapeur, il faut brûler du charbon. La chaleur ainsi dégagée est irrémédiablement perdue comme source de puissance mécanique. Et l'activité économique, parce qu'elle consomme de la matière et de l'énergie, accélère le processus d'entropie. Pour Nicholas Georgescu-Roegen, nous n'avons donc pas d'autre choix que de décroître.

Source : Lalucq, A. (2013). Economistes et écologie : des physiocrates à Stiglitz. L'Économie politique, 58, 35-52. https://doi.org/10.3917/leco.058.0035

Document 6 : Consommation et revenu disponible des ménages

Source : Insee (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2385829 et https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830244)

Document 7 (Synthèse sur Hyman Minsky, réalisée par Leïna Galaor, ECG1 2023-2024)

Hyman MINSKY (1919-1996)

• économiste américain

• doctorat à l’université d’Harvard (sous la direction de Joseph Schumpeter puis de Wassily Leontief)

• Influencé par le travail de Keynes, postkeynésien

• Publie un livre en 1986 dans lequel il développe l’"Hypothèse d’instabilité financière"

Résumé de la thèse de Minsky

Logique du marché repose sur l’instabilité des systèmes financiers, il explique que les krach financiers doivent être réguliers et sont pas dus à des causes exogènes, mais aux logiques du marché qui seraient donc à l’origine des crises

Le livre a été repris lors de la crise de 2008.

La croissance porterait les causes, les germes de la crise : c‘est le "paradoxe de la tranquilité".

L'auteur distingue

trois périodes :

• finance prudente / phase d’expansion : optimisme limité et restriction des crédits. Les gains attendus par les offres d’investiisement sont supérieurs à la demande

• essor de la finance spéculative : la croissance augmente grâce à une forte consommation et beaucoup d’investissement, la rémunération des premiers investisseurs et les comportements de dépense sont vecteurs d’augmentation des prix des actifs (consommateurs), création d’une bulle financière.

• L'excès d'optimisme pousse à l'excès d'endettement, amenant à la "finance PONZY".

Le

"Moment MINSKY" se profile alors : avec le développement de l’inflation, car la demande ne cesse d’augmente, les taux d’intérêt deviennent difficiles à assurer, c’est donc le moment de se désendetter. C’est la fin de la tranquilité. La bulle financière éclate lorsque le fossé entre la valeur boursière des titres et la valeur réelle des action devient intenable. La seule solution pour stopper l'effondrement de l'économie est l'intervention de la banque centrale qui alimente le système économique en liquidités.

Document 8 : Krugman P. (2009), "Increasing returns in a comparative advantage world" (extraits)

I like to begin classes on international trade by telling students that there are two basic explanations of international trade. The first is comparative advantage, which says that countries trade to take advantage of their differences [...]. The second is increasing returns, which says that countries trade to take advantage of the inherent advantages of specialization, which allows large-scale production – which is what the “new trade theory” was all about.

[...] I have also usually tied this potted explanation of what trade theory is all about to a potted version of world economic history as a play in three acts: the fall and rise of comparative advantage.

Act I goes as follows: before World War I there was a high level of

world trade, and this trade fitted the comparative advantage paradigm pretty well; it was mainly between very different countries exporting very different goods. British trade, in particular, was mainly a matter of exporting manufactured goods and importing raw materials, and as a result most of the trade was with primary-product exporters that either had much higher land-labor ratios or were at a much lower level of economic development.

This first global economy was largely dismantled by wars and protectionism.

Act II focuses on the recovery of trade after World War II, which took a very different form. Much of the growth of trade was the result of liberalization agreements among advanced countries, so that trade between similar countries came to dominate overall flows. And much of this trade between similar countries was also trade in similar goods – intraindustry trade – driven mainly by specialization due to increasing returns [...].

Finally, in Act III comparative advantage staged a comeback. Trade liberalization in developing countries led to a sharp rise in North-South trade, which meant that once again much of world trade was taking place between very different countries. Unlike in the pre-WWI era, however, developing countries weren’t mainly exporting primary products. Instead, they were exporting labor-intensive manufactures. This trade was able to grow so much in part because reductions in transport cost made it possible to fragment production into labor-intensive and skill-intensive stages [...]. So trade in today’s world, like trade before World War II, is largely driven by comparative advantage, in which countries trade to take advantage of their differences.

Document 9 : Rodrik D. (2001), "Les mirages de l'ouverture extérieure" (extraits)

La Corée du Sud, Taiwan et les autres pays de l'Asie de l'Est étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, et ils ne s'en sont pas privé. Ils ont combiné leur confiance dans le commerce avec des politiques non orthodoxes - subvention des exportations, imposition de quotas de production locale, liens entre les exportations et les importations, non-respect des brevets et des droits d'auteur, restriction des mouvements de capitaux (y compris des investissements directs étrangers), crédit orienté, etc. - qui sont, soit exclues par les règles actuelles, soit hautement désapprouvées. Pour les candidats actuels à la mondialisation, l'environnement est totalement différent. [...]

On a en fait de bonnes raisons d'être sceptique sur l'existence d'une relation générale, sans ambiguïté, entre l'ouverture commerciale et la croissance. La relation est probablement contingente ; elle dépend de quantité de caractéristiques, les unes propres au pays, les autres externes. Le fait que la plupart des pays développés ont commencé leur croissance derrière des barrières douanières, et n'ont réduit leur protection que par la suite, nous offre sûrement quelque chose qui ressemble à un indice. [...]

Aucun pays n'a réussi son développement en tournant le dos au commerce international et aux mouvements de capitaux à long terme. [...] Mais il est également vrai qu'aucun pays ne s'est développé grâce à une simple ouverture aux échanges commerciaux et aux investissements étrangers. La recette, pour ceux qui ont réussi, a été de combiner les chances offertes par les marchés mondiaux avec une stratégie d'investissement national et de renforcement institutionnel, afin de stimuler l'ardeur des entrepreneurs locaux. Dans pratiquement tous les cas remarquables - Asie de l'Est, Chine, Inde depuis le début des années 80 -, on trouve une ouverture partielle et progressive aux importations et aux investissements étrangers. [...]

En bref, l'utilisation stratégique du commerce international et des mouvements de capitaux fait partie de la stratégie de développement ; elle ne la remplace pas.

Document A.1 : Les politiques conjoncturelles des trente glorieuses à la crise des années 1970

"La diffusion de la doctrine keynésienne fait de l'État [dans les trente glorieuses] le gardien de la prospérité. La mise en place de comptabilités nationales lui permet d'identifier immédiatement les fluctuations de l'économie, à travers l'évolution de l'investissement, de la production, de la consommation, des prix et des salaires. En cas de ralentissement, les pouvoirs publics peuvent relancer la demande en réduisant les taux d'intérêt et le poids des impôts, et en augmentant les dépenses budgétaires. En cas d'emballement de la croissance et de tensions inflationnistes, il leur suffit d'inverser les leviers, c'est-à-dire de relever le loyer de l'argent et d'imposer une austérité budgétaire. La régulation conjoncturelle vise à «lisser la courbe», en rendant la croissance la plus régulière possible. [...]

Tous les gouvernements concernés par la crise économique et sociale [des années 1970] sont confrontés à un dilemme : privilégier des politiques de rigueur pour lutter contre le déficit commercial et la dérive inflationniste ou s'engager dans des politiques de relance pour soutenir les secteurs en difficulté et empêcher la marée noire du chômage de progresser. La France, par exemple, choisit successivement la rigueur avec le plan Fourcade en 1974, la relance avec le plan Chirac en 1975 puis de nouveau la rigueur avec le plan Barre à partir de 1976. Les Etats-Unis privilégient les mesures expansionnistes jusqu'à la fin de 1978, quand le Président Carter engage un freinage des prix et des salaires, et un contrôle strict de la masse monétaire. Confronté à une hausse des prix de 20% en 1974, le Japon doit recourir à un plan de refroidissement en 1975, suivi d'une politique de modération de la demande. Le Royaume-Uni passe d'une politique de relance en 1974 à un plan d'austérité en 1976, renforcé par Margaret Thatcher dès son arrivée au pouvoir, en 1979. Fidèle à sa tradition, la RFA privilégie d'abord la lutte contre l'inflation et la défense de la monnaie. En réalité, tous ces plans comportent des effets pervers qui expliquent les nombreux revirements. Les politiques de rigueur sont impopulaires et ont pour effet de nourrir la crise et d'aggraver le chômage sans vraiment freiner l'inflation. Les politiques de relance se révèlent encore plus décevantes. Dans un contexte de libre-échange en Europe et de fortes réductions de protections douanières dans le monde, la relance risque de profiter davantage aux fournisseurs étrangers qu'aux nationaux. Elle aggrave les «déficits jumeaux» (déficits commercial et budgétaire) et, en régime de flottement monétaire généralisé, elle nourrit une dépréciation rapide de la monnaie, comme la baisse du dollar au long de la décennie ou l'affaiblissement du franc lors de la relance de 1975. Seule la RFA peut se targuer de réussite, au point de réaliser un nouveau «miracle économique»: elle limite l'effet inflationniste grâce à la hausse de sa monnaie qui annule le choc pétrolier; elle maintient son activité et accentue même son excédent commercial grâce aux exportations massives de biens d'équipement, notamment vers le Moyen-Orient. Tirée par les exportations, la croissance permet de limiter le chômage. Mais partout ailleurs, les résultats sont modestes. La reprise qui s'amorce à partir de 1976 ne débouche que sur une croissance molle, insuffisante pour rétablir le plein-emploi et brisée dès 1979 par l'irruption d'un deuxième choc pétrolier."

Source : Régis Benichi (dir.), Les Grandes mutations du monde au XXe siècle ,éditions Nathan.

|